互联网历史 第一章:诞生

Tim Berners-Lee 爵士喜欢信息到了一种痴迷的程度,甚至可以说信息就是他的终身工作。在过去四十多年里,他一直致力于理解信息是如何被规划、储存和传输的:信息如何在人与人之间传递,信息的种子如何成为产生巨大变革的根源。而他之后的提案,“信息管理,一项提案”,最终成为了互联网的基础。

信息是互联网的核心功能。一串串字节流在世界中间穿梭,而这些字节流上承载着的正是知识。这种传输机制——也被我们叫做互联网——是由两样东西的交集组成的。第一个是因特网,使得通过网络实现数据交换成为可能的技术;第二个是超文本,为互联网的使用奠定基础的概念。这两样东西被 Tim Burners-Lee 爵士整合到了一起。而且当他把这件事做完之后,他干了一件更不可思议的事情:他把互联网贡献给了所有人,让每个人都能免费使用。

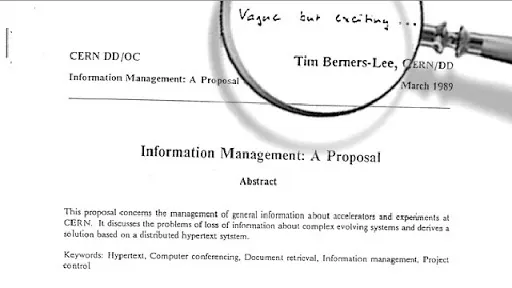

当 Burners-Lee 向他的上级提交了“信息管理,一个提案”之后,他的上级只在开头简单写了一句批复就退回了提案:

很含糊,但是十分令人激动……

互联网不是注定会被建立起来的。如果不是从现在的角度来看的话,这份提案实在是过于简单,甚至简单到不足以让它生效。换句话说,它很难推广。Berners-Lee在很多方面确实是专家,但他从来不是一个厉害的推销员。虽然他很喜欢他的因特网,但他也得想办法说服所有人,让他们也喜欢上他的主意。

Tim Berners-Lee 爵士有一颗天马行空的心。从对他的采访和他公开露面的场合,他给公众的印象一直是会从一个想法跳到下一个想法。他的思维总是比嘴快了好几步,这也使他的话语变得十分难懂。至今为止,他只接受了几次采访,在采访中也把他最伟大的成就隐藏在英国式的谦逊和自嘲当中。

从 Tim Berners-Lee 爵士身上可以一眼看出的是他是个十分好奇的人——对任何事物都十分好奇。这份好奇心使得他能够在一些革命性的点子真正变得具有革命性之前来探索它们。但这通常也意味着他的注意力经常是分散的。这使得他经常忘记一些东西。他曾经在一次采访中说过“记住名字和脸对于我来说实在是太难受了”。他对于网络雏形的基本想法来源于他对于整理和关联起他的零散想法这么一个十分个人的需求。因此当他需要一个名词来指代这种管理方式的时候,他自然而然就想到了“网络”。

在 Tim 还是个孩子的时候,他的父母总是对他的好奇心予以鼓励。他的父母,Conway Berners-Lee 和 Mary Lee Woods 都是数学家,也都是 Ferranti Mark I (20 世纪 50 年代世界上第一个成功商业化的电脑型号)的缔造者之一。他们十分鼓励还是个孩子的 Berners-Lee 拆开东西并且自己进行力所能及的工程学项目。很快 Berners-Lee 就把能研究的东西都研究遍了。他对于电器(准确来说是电脑)特别着迷。

Berners-Lee 有时候会谈到他少年时期和父亲的一次关于电脑在本身没有关联的信息中建立联系时的缺陷。“‘如果有电脑程序能够把没有联系的信息连结起来的话,”Berners-Lee 回忆道,“‘那么电脑能够变得更加强大’的想法一直跟随着我。再极端一点,这个世界也可以被看作是仅通过连结构建起来的。”尽管他还没有意识到这一点,但 Berners-Lee 很早就误打误撞提出了超文本的概念。他在数年后完善了它。

历史总是充满了把知识组织起来的尝试。一个经常被引用的例子是亚历山大图书馆,古希腊神话中含有数以万计藏书的图书馆。

](https://cdn.sa.net/2024/09/17/SdLDlctRk3b6mXC.jpg)

而在世纪交替之际,比利时的 Paul Otlet 也做了类似的尝试。他的项目被叫做 世界通用目录。Otlet 和一队研究者创建了一个包含超过 1500 万张索引卡片的信息库,每张卡片上写上了互不关联的碎片化信息。这些碎片化信息涵盖了从科学到地理的一系列主题。Otlet 设计了一套复杂的技术系统使他能够将某一张索引卡片关联到另一张。来自世界各地的研究者通过邮件或电报向他发送索引请求,而他的研究团队则通过一系列索引卡片检索出答案。一旦通过合适的方式关联起来,信息就拥有了无限大的用途。

二战使得科研活动获得了迅速发展,而这让 Vanneaver Bush 想到了另一个新点子。在他发表在 1945 年的月刊《大西洋》上的一篇革命性的文章《我们可能思考的方式》当中,Bush 设想了一个机械化内容库 Memex。和 Otlet 的通用目录类似,Memex 也存储了许多信息,但其与世界通用目录的不同之处在于 Memex 使用微缩胶卷代替了索引卡片。通过被叫做“关联索引”的流程,Memex 的用户可以通过一系列相互关联的链接网络寻找到相关的信息。

尝试还在继续,但直到 1968 年,Ted Nelson 才终于在 20 多年前 Bush 发表在《大西洋》上的概念命名为“超文本”。

超文本的本质是相关联的文本。Nelson 发现在现实世界中,我们经常会为概念之间的连接赋予意义。这时的我们能够意识到它们的重要性并且记住它们——比如电脑上便利贴的粘贴位置,冰箱里调料的摆放朝向,书架上书籍的排列顺序,尽管这些关联是无形的,但这些无形的标记每一个都有他们各自的含义,不管这些含义是有意识被赋予的还是下意识被赋予的。并且这些标记的完整含义只有从一个更加宏观的视角观察才能被认识到。超文本就是一种将相同类型的连接带入数字世界的方式。

Nelson 对超文本最主要的贡献是一系列具有影响力的理论,以及一个长达数十年、至今依旧在进行的项目,Xanadu。和互联网类似,Xanadu 利用网络的力量,使用页面和链接构建了一个全球化的系统。然而,出于货币化和归属化的原因,Xanadu 更强调由一段文本追溯到其原作者的能力。这种被称为转述的差异至今仍是一个无法解决的技术难题。

Nelson 对超文本的兴趣源于 Berners-Lee 的“记忆和回忆”问题。Nelson 称其为“蜂鸟思维”。Nelson 发现他很难记住他在现实世界中创造的关联,而超文本为他提供了一种将这些数字化映射这些关联的方式,以便他日后能够调用这些信息。当万维网诞生时,Berners-Lee 和 Nelson 首次见面。他们交换了各自的想法和理念,而 Berners-Lee 也得以感谢 Nelson 为他提供极具影响力的宝贵想法。会议结束后,Berners-Lee 询问他是否能与 Nelson 合影,而 Nelson 则要求录制了一段简短的录像。二人都在纪念这一时刻——尽管他们知道自己最后都会忘记这一天。他们都开始寻求一种能够实现他们想法的技术手段。

到了 80 年代中期,好几种超文本应用乘着个人计算技术的创新风潮萌生出来。超文本社区——一群相信超文本潜力的忠诚软件工程师——为研究员、学者,甚至普通个人计算机开发了多种超文本程序。每一个重要的实验室都有自己的超文本项目。他们共同在各自的软件中构建了全新的范式、流程和概念。这些流程和概念在当下看来已经见怪不怪,但在当时它们完全超出了人们的想象。

在布朗大学,也就是 Ted Nelson 创造“超文本”一词时学习的地方,Norman Meyrowitz、Nancy Garrett 以及 Karen Catlin[1] 第一次在他们的软件 Intermedia 中为超文本赋予了生命。在 Symbolics 公司,Janet Walker 正在实验一个“保存链接以便之后使用”的想法——类似于一种数字世界的快速拨号功能。她称其为“书签”。在马里兰大学,Ben Schneiderman 则尝试利用他的交互百科系统编写和链接世界上最大的知识来源。

南安普敦大学的 Wendy Hall 女士尝试通过她的程序 Microcosm 进一步扩展链接的生命力。用户创建的每一条链接都被存储在一个链接库(与主要文本分离的数据库,单独存放链接元数据)中。在 Microcosm 中,链接永远不会失效或过期。由于链接并不直接和文本绑定,如果它们之间的连接中断,链接也可以指向其他地方。你甚至可以在链接旁边写上一些文本来扩展解释一下这个链接为什么重要,或者为不同文档添加独立的不同层次的链接,例如在针对某个话题的文档中,可以添加为专家精选的一组引用列表,或是为普通用户提供更加友好的一组链接。

在超文本的世界中,有邮件列表和会议,还有一个小而友好、竞争激烈、不断对下一个大事件的到来进行军事竞赛的社区。几乎不可能不受这种热情感染。超文本为存储实际而具体的知识开辟了新的方向。每一次创新都使得数字世界变得更加复杂、更加广阔、更加包罗万象。

接着重量级选手加入了进来。在神秘的帷幕中,传奇公司施乐 PARC 的研究员与程序员正在开发 NoteCards。Apple 得到了关于这个项目的风声,并且认为它颇具潜力,于是开发了他们自己的超文本应用 Hypercard,并将其捆绑到 Mac 操作系统内部。如果你是 Apple II 的后期用户,你可能会对 Hypercard 有一段美好的回忆。Hypercard 提供了一个界面,允许你创建一张卡片并快速将其链接到另一张卡片。这张卡片可以是任何内容,可能是一份食谱,或者是最新项目的原型。接着,你可以直观且毫无阻碍地将这些卡片一张张链接起来,直到你拥有一个反映你的思考的数字化结构。

到了 80 年代末期,超文本的未来显然是一片光明。在短短几年内,超文本软件就取得了飞跃性的进步。

在牛津大学皇后学院短暂学习过一段时间物理后,Tim Berners-Lee 爵士重新拾起了他最初的热爱:计算机。最后,他在欧洲核子研究中心(简称 CERN)得到了一份六个月的短期合同。CERN 以其在粒子物理学领域的一连串突破闻名。最近[2],他们建造了大型强子对撞机,并由此证实了希格斯玻色子(“上帝粒子”)的存在。

CERN 的运作方式与大多数研究实验室不同,在使用实验室的人群中,其内部员工只占了少数。来自世界各地的研究团队只要能证明他们的研究符合CERN的既定目标,就可以实地使用 CERN 的设施。CERN 的绝大部分研究工作是由这些外部研究团队完成的。CERN 园区里满是想法自由、充满活力的研究员,他们骑自行车或者乘坐矿车穿梭于各个地点,探索宇宙的奥秘。每个团队都需要携带他们自己的设备和专业知识——包括计算机。

Berners-Lee 被雇佣来协助开发粒子加速器的早期版本——质子同步加速器的软件开发。当他抵达 CERN 时,他被流转在 CERN 内部的巨量未经过滤的纯信息流所震撼。在如此庞大的数据量下,想要跟踪全部信息并从中找到自己需要的内容难如登天。Berners-Lee 想要将这些信息捕获并组织起来。

他想起了多年前自己与父亲的那场对话。如果能编写一个能够让你随意在信息之间创造关联的计算机程序会怎么样?换句话说,如果你能够把一件事物链接到另一件事物上会如何?于是与他几年后创造万维网的方式相同,他开始为自己开发起一个软件项目。他把这个项目命名为 ENQUIRE,这个名字来源于他童年时期读过的一本维多利亚手册。

ENQUIRE 用户可以通过一条简单的指令创建一个类似于多年前 Otlet 的索引卡片的信息块。与世界通用目录相同,ENQUIRE 允许你将一个信息块链接到另一个信息块。ENQUIRE 也集成了一些工具,使得用户能够更加方便地回溯并查看链接之间的关系。对于 Berners-Lee 来说,这个项目填补了一个简单的需求:这个数字工具解决了他总是记不住名字和面孔的难题。

与当时南安普敦大学、施乐或 Apple 正在积极开发的软件相比,ENQUIRE 显得简陋许多。它缺少一个可视化界面,格式也相当简陋。像 Hypercard 这样的程序支持富媒体和高级的双向连接。但 ENQUIRE 只是 Berners-Lee 对超文本的第一次尝试。当他与 CERN 的合同到期后,他便放弃了该项目。

与 CERN 的合同到期后,Berners-Lee 便离开了 CERN,并为自己工作了几年。当他再次回到 CERN 的时候,那里已经有了一个更有意思的项目等待着他——互联网。

数据包交换是互联网历史上最重要的发明。它描述了如何将消息通过一个去中心化的全球网络传输。1960年代末,两位计算机科学家 Donald Davies 和 Paul Baran 几乎同时发现了这一技术。他们都对这种能够使网络变得更加健壮的技术感兴趣。

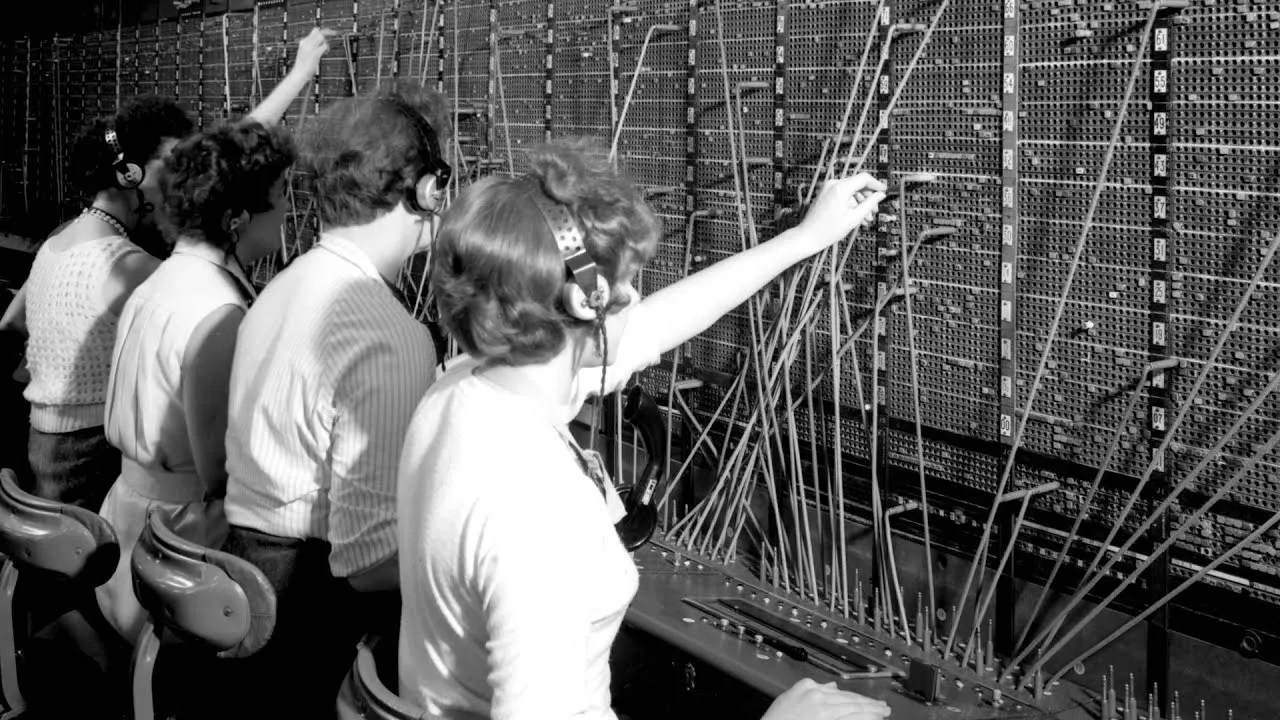

在当时,传统的电信通讯通过电路交换进行管理。使用电路交换时,发送者和接收者之间会建立一条直接的连接,消息会在这条连接上进行完整传输。这条连接需要持久存在,并且每个通道每次只能传输一条消息。这种连接在消息传递过程中会始终保持开放,并且所有过程都通过一个集中交换机进行管理。

如果你需要一个表现电路交换的例子,你不需要花费太多精力——电话就是(至少曾经是)以这种方式运作的。如果你曾经看过旧电影(或者类似《狂人》之类的电视节目),你会看到接线员用从墙上拔出插头然后插进去的方式来进行电话“连线”,这就是电路交换(尽管这一过程最终实现了自动化)。电路交换之所以有效,是因为所有的信息都是通过线路一次性传输并通过一个集中交换机进行管理的。

数据包交换则不然。信息被分割成更小的字节(数据包),然后通过网络一点一点传输。由于每个数据包都包含足够的信息来确定它在传输顺序中的位置,因此数据包可以以任何顺序发送。当信息传输完成后,数据包会在另一端重新被组装起来。基于数据包交换构建的网络有几个优点。多条消息可以被分割成小块,并同时通过同一条连接传输。最关键的点在于,网络不再需要集中化管理,网络中的每个节点都无需中央路由系统就可以将数据包传递给其他节点。这在需要极端适应能力的条件下(例如核战争后——Paul Baran 最初提出数据包交换概念时希望解决的场景)非常有用。

当 Davies 开始向电信行业推销他数据包交换的想法时,他吃了一记闭门羹。“我去找西门子谈过一次,他们指责我在技术上——他们真的这么说了——有些放肆,因为我居然提出了数据包交换这种东西。我记不清确切的话,但事实就是,我挑战了他们整个的权威。”传统的电话公司对数据包交换不感兴趣,但 ARPA 不然。

ARPA(后来改名为 DARPA)是一个隶属于美国国防部的研究机构。它于冷战时期为了应对苏联发射的 Sputnik 卫星而成立,然而除此之外,它并没有一个明确的核心目标。(ARPA 与 NASA 同时成立,因此往太空里发射东西的活已经被抢了)为了应对这种局面,ARPA 从全国各地的大学中招募了研究团队,并在若干与军事相关的大学活跃研究项目中充当协调者和中间人。

ARPA 的组织结构导致了一个出人意料且至关重要的副作用。它主要由在与 ARPA 合作的大学中工作的教授和研究生组成。ARPA 的普遍态度是,只要你能证明你的项目与军事应用有某种程度的关联,你就可以申请研究经费。因此,ARPA 充满了许多雄心勃勃且富有创造力的个体。他们在一个保守的政府机构中工作,但几乎不受监督,提出他们能想到的最疯狂、最能改变世界的想法。“我们预计专业人士迟早会接手我们正在处理的问题。”一名对互联网发明至关重要的 ARPA 程序员 Bob Kahn 回忆道。“专业人士”从未出现。

其中一名专业人士是来自 UCLA 的 Leonard Kleinrock。他参与了因特网雏形 ARPANET 最初几个阶段的开发。他的工作时帮助实现 ARPANET 中最具争议的部分——仅停留在理论上,为 ARPANET 网络提供高效去中心化设计的概念:数据包交换。如果没有这个概念,因特网可能无法成型。一旦数据包交换被实现,一切就变得顺理成章。到了 1980 年代早期,它被简单地称为“因特网”。到了 1980 年代末期,因特网已经商业化并全球化,包括了一个在 CERN 的节点。

一旦数据包交换被实现,一切就变得顺理成章。到了 1980 年代早期,它被简单地称为“因特网”。

因特网最初的应用至今仍在使用。用于通过网络传输文件的 FTP 是最初被构建起来的几个应用之一。电子邮件是另一个。电子邮件已经在封闭系统中存在了数十年,然而当因特网开始普及时,电子邮件变得网络化,并且变得无限实用起来。

其他项目旨在使因特网更加易于访问。它们的名字有 Archie、Gopher 和 WAIS,但大多已经被遗忘了。他们有一个共同的目标:为这个分散的系统带来一些秩序。WAIS 和 Archie 通过索引互联网上的文档,使他们能用户被检索和发现;Gopher 通过一个结构化的分层系统做到了这一点。

当第一条使用因特网发送的消息发出时,Kleinrock 也在场。他监管了项目中的那个部分,并且他知道这将会是一个多么具有革命性的时刻。然而,他很快注意到并不是所有人都这么认为。他回忆起电信行业的巨头们对此事的看法,比如贝尔公司。“他们说‘小屁孩,走远点’,于是我们就走的远远的。”大多数人认为这个项目无处可去,仅仅是技术上的一时风潮。

换而言之,没有人对此投入过多关注,也没有人把因特网视作威胁。于是当那群教授和研究生尝试说服他们的上级把成果免费提供给所有人,让每个人无需持有许可或支付许可费就能完善互联网时,他们并没有遇到太多阻碍。因特网就这样进入了公共领域,而接下来发生的事只有真正相信技术能够改变世界的人才能预见。

在他离开四年之后,Berners-Lee 于 1984 年以研究员身份回到了 CERN。在他离开的那段时间里发生了许多变化。CERN 已经开发了自己的网络 CERNET,不过在 1989 年他们与新建立的国际标准互联网接上了轨。“在 1989 年,我想,”他回忆道,“看啊,如果所有随时向我提问的人都能直接读取我的数据库,一切就会方便许多;而如果我能够直接通过类似的数据库了解他们在做什么,那就更好了。”换句话说,他希望分享他自己的主页,并且获取每个人的主页链接。

他需要一个方法,让研究人员能够轻松分享这些“数据库”,而无需过多关注这个方法是如何运作的。他找到的切入点是操作系统。CERN 的研究团队都带着自己的设备,包括不同的计算机,因此无法保证他们的计算机上都运行着相同的操作系统。操作系统之间的互操作性是有意被复杂化的——通常操作系统的目标就是把用户锁死在自己的系统内。然而万维网作为一个全球网络化的超文本系统,其在自身的多种用途之外,还为研究人员提供了一个在运行着不同操作系统的计算机之间共享笔记的方法。

然而,Berners-Lee 在解释他的想法时遇到了一些困难。他从来都不是一个善于简介表述自己想法的人。截至他在 1989 年写下了“信息管理,一个提案”时,Berners-Lee 已然有了全球化的野心。然而,这份文档长达数千字,其中充满了图表和示意图。它还没有解释清楚刚刚提到的内容,就直接跳向了下一个想法。虽然提案中包含了许多最终成为了万维网的内容,但这个想法实在是太大了。最终它得到了一个不冷不热的回应——一条写在文件页头的“模糊,但令人兴奋”的评价。

一年后的 1990 年五月,在他的上司 Mike Sendall(也是那条评价的作者)的鼓励下,Berners-Lee 再次提交了这份提案。这一次,这份提案终于帮他争取到了一些时间,让他能够继续在 CERN 内部完善他的想法。他很幸运。Sendall 理解他的野心和才能。然而,Berners-Lee 并不总是能得到这样的机会。万维网必须被内部宣传为一个不可或缺的工具。CERN 需要它。然而,将复杂的想法简化并提炼出最重要、最具有营销价值的部分并不是 Berners-Lee 的强项。为此,他需要一个合作伙伴。他在 Robert Cailliau 身上看到了这个能力。

Cailliau 在 CERN 工作了多年。到 1989 年时,他已经在那里担任了超过 15 年程序员。他已经把自己融入了公司文化,并成为了帮助各个团队组织他们的信息工具和知识共享系统的重要资源。尽管规模较小,但他曾经帮助过 CERN 的多个团队完成了与 Berners-Lee 的提议完全一致的工作。

Cailliau 在性格上与 Berners-Lee 截然不同。他极度有条理,并且一丝不苟。他知道如何向内部推销事物,并且已经在 CERN 内部积累了足够多的政治资本。他与 Berners-Lee 的共同点是几乎无法满足的好奇心。在比利时军队担任护士期间,Cailliau 感到十分无聊。“当工作无聊时,我宁愿去计算机上工作,而不是在医务室里摆弄我的大拇指。”他最终成为了军队中的一名程序员,编写战争游戏和计算模型。他无法抑制自己寻找下一个大事件的冲动。

到了 80 年代末,Cailliau 对超文本产生了浓厚的兴趣。当他正在考虑将苹果公司的 HyperCard 作为 CERN 内部文档系统时,Cailliau 听说了 Berners-Lee 的提案。他立刻意识到了这个提案的潜力。

在与 Berners-Lee 一同工作时,Cailliau 拼凑出了一份新的提案。这份提案更加简洁、更加易于理解,也更加具有营销价值。在 Berners-Lee 开始构建这项最终成为万维网的技术时,Cailliau 开始尝试向 CERN 内部感兴趣的组织推销这个想法。

尽管如今万维网无处不在、无所不能,以至于我们很难将它定义成某一个个体——你甚至能在冰箱上使用万维网。但在最初,万维网只具有几个关键功能。

首先是网络服务器。网络服务器是一台连接到互联网的计算机,能够将文档和媒体(网页)传输到其他计算机。网页通过 HTTP 协议传输。HTTP 是互联网的顶层协议,由 Berners-Lee 在万维网最早的版本中设计,旨在尽可能简单和健壮。HTTP 非常简单,以至于它会在一个请求完成后立即忘记它。HTTP 不会记忆过去传输的网页,只关心当前进行的请求,这使得它非常易于使用。

这些网页会被传输到浏览器(也就是你现在用来阅读这篇文章的软件)里。浏览器能够读取服务器发送的文档,因为它们能够理解 HTML。HTML 是另一种由 Berners-Lee 爵士发明的早期技术。HTML 是一种标记语言,它允许程序员为他们的文档赋予意义以便理解。HTML 中的“H”代表超文本。与 HTTP 类似,HTML ——程序员用来构建文档的所有构件——并不复杂,尤其当你把它与当时其他超文本应用相比时。HTML 源自一系列其他类似的标记语言,但 Berners-Lee 对它进行了扩展,使链接能够以锚点的形式被包含进去。<a> 标签是 HTML 中最重要的部分,因为它实现了万维网最伟大的功能:将信息链接在一起。

超链接的实现依赖于统一资源标识符。URI 后来被更名为统一资源指示符,因为 IETF[3] 认为“统一”一词过于宏大。然而对于 Berners-Lee 来说,“统一”这一点至关重要。他在万维网的个人历史中写道,“它的普遍性至关重要:超链接可以指向任何事物,无论是个人、本地还是全球,无论是草稿还是高度完善的”。在所有构成互联网的原始技术中,Berners-Lee 以及其他人都指出 URL 是最重要的。

到了 1990 年圣诞节的时候,Tim Berners-Lee 爵士已经完成了万维网的所有工作。万维网的完整原型已经准备就绪。

与此同时,Cailliau 在尝试向上司推销这个想法的过程中也取得了一些成功。他原本希望通过这份改进后的提案获得一个团队和一些时间,不过最终他只获得了六个月时间和一名工作人员——实习生 Nicola Pellow。Pellow 是 CERN 的新人,加入时正在攻读她的数学学位。尽管她只是一名实习生,她开发出的行模式浏览器使得来自世界各地、使用任何操作系统的人都能够浏览万维网,这也成为了万维网早期成功的关键因素。Berners-Lee 的成果与行模式浏览器相结合,成为了万维网的第一套工具。它已经做好了向世界展示自己的准备。

CERN 团队向 1991 年圣安东尼奥超文本会议提交了一份关于万维网的论文,然而这份论文被狠狠拒稿了。他们依然去参加了会议,并设置了一个展台,向与会者展示万维网。一名与会者评论道:

他们居然真有胆量把那个叫做万维网!

万维网最大的特点在于它并不复杂。它使用的超文本非常基础,只允许用户创建简单的文本链接。并且,由于缺乏超文本应用中几乎是必备功能的双向链接,这些链接随时都有可能失效。没有什么链接库,链接也不会被分配上复杂的元数据。只有锚点标签。运行在互联网顶层的协议也非常基础。HTTP 只允许执行少数几种操作,而 Gopher 或 WAIS 提供了更多通过互联网进行高级连接的选项。

万维网很难解释,很难演示,并且野心过于宏大。它由一个对推广自己的想法并不感兴趣的人发明,甚至连名称都显得有些荒谬。“WWW”这个缩写的发音甚至比万维网本身还要长。

我们都知道这个故事的结局。万维网取得了胜利。它被数十亿人使用,并且贯穿于我们生活的方方面面。它是20世纪最伟大的技术成就之一。

当然,它也有一些优势。由于其本身依赖互联网,因此在万维网诞生之初,它就立刻变成了可访问的全球性网络。以及URL——还有它的独特性——是网络计算领域中最聪明的概念之一。

然而,如果希望理解万维网为什么能够成功,那么我们不得不回到信息本身上来。Berners-Lee 始终坚信信息具有强大的力量,并且它应当是免费的。他相信万维网能够兑现这个承诺。为了做到这一点,万维网必须得到广泛传播。

Berners-Lee 从他的继任者因特网那里找到了灵感。因特网成功的部分原因在于它向所有人免费开放。在考虑了几种许可选项后,他游说 CERN 将万维网免费提供给公众。CERN 比起超文本更关心粒子物理学的突破,因此同意了这一请求。1993 年,万维网正式进入公共领域。

转折点就发生在这时。虽然他们当初可能没有意识到,但当 Berners-Lee 让全球可用的信息真正变为免费的这一刻,万维网成功了。

在几年前的一次采访中,Berners-Lee 回忆了万维网的诞生过程。

我有了关于它的想法。我定义了它如何运作。但实际上,它是由人们创造出来的。

这听起来像世界上最伟大的思想家之一在表达谦逊——确实有点——但也确实是事实。万维网是 Berners-Lee 送给世界的礼物。他把它送给了我们,而我们将它塑造成了现在的样子。他和他的团队在 CERN 为了实现这一目标艰难奋斗了许久。

Berners-Lee 知道,凭借他能够使用的资源,他永远无法让万维网充分传播到 CERN 的走廊之外。因此,他将构建浏览器需要的代码打包成 libwww 库,并发布到了 Usernet 群组里。这足以引起一部分人对浏览器的兴趣。但要让浏览器能派上用场,你首先需要一些东西来浏览。

--- 互联网历史 第一章 完 ---